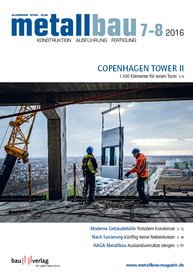

Copenhagen Tower II

Ein Fassadenbogen hoch zum 21. GeschossDie Stadt Kopenhagen hat sich den Copenhagen Tower II als Landmarke gewünscht. Das Architekturbüro Foster + Partner kam dem Wunsch im Auftrag des Bauherren Solstra nach und entwarf eine Fassade mit zwei gekrümmten Gebäudeseiten. Konstruiert und produziert wurde die konvex-polygonal geformte Fassade von Feldhaus Fenster + Fassaden in Emsdetten, die Fassadenplanung und Qualitätssicherung lag bei der AMP Ingenieursgesellschaft in Neuss.

Nahe zum Flughafen Kopenhagen und der Öresundbrücke, die Kopenhagen mit Malmö in Schweden verbindet, wurde von Solstra der Copenhagen Tower II als architektonisches Highlight errichtet. Die gekrümmten Fassaden machen das Bauvorhaben schon heute zu einem Aushängeschild der Kulturmetropole Dänemarks. Der Turm ist 87,5 Meter hoch und verfügt über eine Bruttogeschossfläche von 20.000 m², der Mietpreis liegt zwischen 1.400 Kronen und 2.100 Kronen pro m² pro Jahr, plus Nebenkosten.

Mit Fertigstellung Ende 2015 kam ein Gebäudekomplex zum Abschluss, zu dem auch Crowne Plaza Copenhagen Towers gehört – eines der ersten klimaneutralen Hotels mit einer der größten Photovoltaikfassaden. Der Copenhagen Tower I war bereits Ende 2009 rechtzeitig zur UN-Weltklimakonferenz bezugsfertig, die Baumaßnahmen für Copenhagen Tower II wurden auf Eis gelegt. „Wir hatten die beiden Türme und ein Konferenzgebäude parallel als Einheit geplant, die Verzögerungen des Bauvorhabens ergaben sich dann durch die Finanzkrise“, berichtet Palle Sort, Finanzchef von Solstra. Die Idee war, ein umweltbewusstes Hotel mit Konferenzgebäude und ein LEED-zertifiziertes Bürohochhaus auf einem Areal zu schaffen. „Damit wollten wir für die eingemieteten Firmen sowie das Hotel und seine Gäste Synergien schaffen, die einen einzigartigen Standard setzen“, so Sort.

Die gekrümmte Fassade

Die Pfosten-Riegel-Konstruktion umfasst eine Fläche von ca. 13.000 Quadratmetern. Die 1.100 Alu-Glas-Elemente haben die Monteure in nur einem Jahr eingebaut. Das Auftragsvolumen für Feldhaus betrug neun Millionen Euro.

Der Bogen, der sich über die Nord- und Südseite des Gebäudes vom Erdgeschoss bis zum 21. Geschoss spannt, wird außenseitig jeweils von fünf gekrümmten Rohbaustützen markiert. Sie sind vor den Deckenköpfen mit einem Regel-Achsmaß von 6 Metern angeordnet. Die Stützen sind außenseitig gedämmt und mit hinterlüfteten Edelstahlblechen verkleidet. Die Warmfassade zwischen den Stützen ist als teiltransparente geschosshohe Elementfassade konzipiert. Auf Höhe des 13. Stockwerks ist der Fassadenbogen am weitesten gespannt, das Geschoss hat die größte Fläche.

„Die Krümmung der Pfosten-Riegel-Fassade über eine Höhe von fast 90 Metern wurde durch eine polygonale Anordnung im Bereich des vertikalen Elementstoßes erreicht, die Bauteile sind planeben“, erklärt Stefan Sandmann, technisch für das Projekt verantwortlicher Geschäftsführer bei Feldhaus. Die Winkel variieren von Geschoss zu Geschoss. „Die Formate der Fensterelemente fallen in jedem Stockwerk anders aus“, hebt Palle Sort hervor. In den unteren Etagen beträgt die maximale Neigung minus 9 Grad zur Vertikalen. Bis zum 13. Geschoss sind die Elemente überhängend bis vertikal angeordnet, ab dem 14. Geschoss bis zur Attika rückgeneigt. In der obersten Etage neigen sich die Elemente 5 Grad nach innen.

Rahmen und Gläser

Beim Bau der Fassade hat Feldhaus mit Wicona und Saint Gobain Glass kooperiert. Für die Elementrahmen wurde das Standardsystem Wictec EL 60 mit einer Bautiefe von 329 mm als Sonderkonstruktion weiterentwickelt. Die Profile wurden außen schwarz eloxiert in E6 C35. Wegen der Nähe zur Küste und der salzhaltigen Luft wurde die Konstruktion mit einer Eloxalschichtstärke mit Minimum 25 µ gegen Korrosion geschützt. Das Dreifach-Isolierglas ist eine Kombination der Saint Gobain Scheibentypen Planiclear, Cool-Lite SKN und Planitherm Ultra N. Planiclear wurde im Herbst 2014 in den Markt eingeführt, mit diesem Glas lässt sich dank Farbneutralität und hoher Lichtdurchlässigkeit der Bedarf an künstlicher Beleuchtung senken. „Die LED-Beleuchtung in den Büros stellt sich automatisch ein. Damit Kunst- und Tageslicht exakt aufeinander abgestimmt sind, sind in allen Räumen Lichtsensoren installiert“, berichtet Sort. Der Scheibenaufbau der Fassadenelemente variiert teils nach Himmelsrichtung und Stockwerk. Im 12. Stockwerk ergab sich für die Fenster der Nordfassade folgender Scheibenaufbau:

- Außen: 12 mm VSG mit SI Folie aus 2 x Planiclear #4 Cool-Lite SKN 165

- 10 Swisspacer Ultimate sw, Ar, PS

- 6 mm TVG Planiclear

- 12 Swisspacer Ultimate sw, Ar, PS

- Innen: 8 mm VSG mit SI Folie aus 2 x Planiclear #7 Planitherm Ultra N

Außenseitig wurden für das Erscheinungsbild einer Vorhangfassade verspiegelte, farblich an die Isoliergläser angepasste Sicherheitsgläser in den nichttransparenten Paneelbereich der Elemente angebracht. Als Scheiben wurden VSG aus 2 x 6 mm TVG mit keramischer Bedruckung in RAL 7021 eingebaut.

Die Fassadenelemente wurden mit einem Vorfertigungsgrad von 90 % im Werk produziert – inklusive Aufhängung, Entwässerung und Dämmung. Schäden an den Scheiben wurde mit einem Folienschutz vorgebeugt. Um den Einbau der unterschiedlichen Formate zu organisieren, war ein Logistikkonzept unerlässlich. Alle Elemente mussten positionsgenau abgerufen werden. „Auf der Baustelle haben wir die Elemente direkt an den Baukörper montiert, lediglich die horizontale Satteldichtung sowie die Abklebungen der Anschlüsse am Baukörper mussten noch ausgeführt werden“, berichtet Sandmann. Die Montageleitung in Kopenhagen lag beim Fassadenbauer, die Monteure wurden über ein Subunternehmen rekrutiert.

Die transparenten Standardelemente sind ca. 3,6 m hoch und ca. 800 kg schwer. Das Dreifach-Isolierglas ist ein Sonnenschutzglas mit einem g-Wert von 31 %, einer Lichttransmission von 54 % und einem Ug-Wert von 0,6 W/m²K. Die Scheibenkombination Planitherm mit Planiclear bietet eine sehr gute Wärmedämmung, isoliert den Innenraum perfekt gegen Kälte und Luftzug. Planiclear, kombiniert mit Cool Lite bietet Sonnenschutz und verringert die Aufheizung im Raum. Für Blendschutz sorgt ein innenliegender Screen.

Zur Klimatisierung der Räume wird Geothermie eingesetzt. Acht Jahre lang hatte das Grundwasser allerdings Ärger beschert. Sort erinnert sich: „Von 2006 bis 2014 haben wir das Grundwasser abpumpen müssen, damit die unterirdische Parkanlage des Hotels und die Kellergeschosse des Copenhagen Tower II nicht überflutet wurden.“ Inzwischen wird es mit einer Anlage aus 100 Metern Tiefe hochgepumpt und sowohl zur Beheizung als auch zur Kühlung eingesetzt. Die Heizkörper sind unsichtbar hinter einer Abdeckung unter den Fensterbänken angebracht, bei Hitze sorgt eine Deckenkühlung für behagliche Temperaturen.

Elemente mit flexiblem g-Wert

Die Aussicht vom 21. Stockwerk auf Kopenhagen und die Küste ist gigantisch, der Blick auf die Insel der Öffentlichkeit zugänglich. Unter dem Dach wird über zwei Geschosse ein Restaurant eingerichtet, die Fassadenelemente sind über eine Höhe von 8,5 Metern transparent. In einen Teil dieser großformatigen Scheiben wurde Micro Shade integriert. „Dabei handelt es sich um ein transparentes, mikroperforiertes System im Scheibenzwischenraum, das den g-Wert an den jeweiligen Sonnenstand anpasst“, erklärt Sort. Das wartungsfreie System filtert das Sonnenlicht wie außenliegende Jalousien.

Um die Windlasten der bis zu 4 Tonnen schweren Elemente abzutragen, wurden die Aluminiumprofile verstärkt sowie eine zusätzliche horizontale Stahlkonstruktion in den Raum eingezogen. Die Träger befinden sich auf halber Höhe des Dachgeschosses und werden für das Restaurant zu einer offenen, zweiten Ebene ausgebaut“, führt Sandmann aus.

In luftiger Höhe von ca. 75 Metern mussten die Monteure Windstille abwarten, damit sie mithilfe der Turmkräne die schweren Elemente in der 20. Etage einbauen konnten. Am Meer, wo immer eine Brise weht, kann das zur Geduldsprobe werden – die Arbeiten wurden immer wieder für mehrere Tage unterbrochen. „Doch bei einem solchen Projekt werden auch Herausforderungen, die von der Wetterlage abhängig sind, frühzeitig eingeplant. So ist es uns gelungen, die Montage in nur einem Jahr zu meistern“, konstatiert Sandmann.

Ein Atrium verbindet die Türme

Das Atrium ist nicht nur eine Durchgangshalle von Tower I zu Tower II, sondern wird von den Büromitarbeitern zugleich als Kantine genutzt. Mit einem kleinen Wald bietet es architektonisch ein neues Raumgefühl. Unter dem Lichtdach stehen 60 Bäume. Die Shady Ladies (Bucida Buceras) aus Florida wachsen bis zu neun Meter hoch – die 4.500 farnblättrigen Stauden (Polyscias filicifolia) bis zu 2,5 Meter hoch. Die Begrünung fordert ein spezielles Belüftungskonzept, die Berechnung dafür hat ein Ingenieurbüro geleistet. „Unter den Bäumen zwischen den Stauden sitzen die Angestellten gern auch mal alleine und schnaufen durch“, sagt Sort.

Der Gärtner versichert, die Raumluft ist im grünen Bereich. Mit 450 bis 800 ppm ist der Kohlendioxidgehalt der Luft nicht anders als auf der Straße. Der CO2-Wert ist nur einer von vielen Parametern, die über diverse Sensoren einer Siemens CTS- Anlage abgefragt und über die zentrale Gebäudeautomation so gesteuert werden, dass definierte Soll-Werte eingehalten werden. So können beispielsweise auch die Fensterelemente über die Siemens CTS- Anlage automatisch geöffnet und geschlossen werden. Sort betont, dass die Haustechnik nicht zentral von einem Raum aus verwaltet wird, sondern virtuell lediglich über eine App.

Für die Lichtdächer hat Feldhaus das Raico Stahlprofilsystem Aluminiumsystem Therm +56 und Dreifach-Isolierglas ausgewählt. Die Scheiben sind aufgebaut aus 12 mm VSG mit 4 PVB-Folien (innen), 6 mm ESG (mitte) und 8 mm ESG mit SI Folie (außen). Auch diese Elemente wurden dreidimensional geplant. Sandmann berichtet: „Der Querschnitt der Lichtdächer ist bogenförmig und der Grundriss ungleichmäßig. Die Konstruktion in dreidimensionaler Ansicht war nötig, weil im Stoßbereich verschiedene Dichtungsebenen zusammengeführt werden mussten, und zwar unterschiedlich für jeden Stoß.

Fazit

Aus dem Gebäudeensemble Copenhagen Towers ist eine imposante Landmarke geworden. An einem Hochhaus, dessen Fassade einen Bogen schlägt, bleibt das Auge hängen, ob man sich nun von der Seeseite aus nähert oder von der Autobahn E 20.

Das Atrium mit seiner großzügigen Begrünung vermittelt ein ungewöhnliches, für die meisten Hotelgäste wohl neues Raumerlebnis. Im Kontrast zum Business bietet die bewaldete Oase für die 1.500 Menschen, die sich künftig auf dem Areal aufhalten, einen Rückzugsort für kleine Pausen.

Zum Ambiente des Atriums tragen auch nachhaltige Finessen bei, beispielsweise gewellte Filzdecken aus recycelten Plastikflaschen, die Schall absorbieren und die Raumakustik der Kantine verbessern, oder die Wände, die mit recycelten Fensterrahmen und Dielenböden verkleidet sind. Mit dem Restaurant in der 20. Etage ist das Gebäude für die Öffentlichkeit zugänglich, der „schnellste Aufzug Dänemarks“ bringt Besucher in Sekundenschnelle 80 Meter hoch unters Dach.