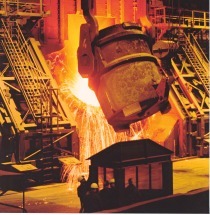

Stahl am Wendepunkt

Der Stahlgipfel hat einmal mehr die existenzielle Weggabelung der deutschen Stahlindustrie aufgezeigt: Ohne verlässlich günstige Energie bleibt die Branche international nicht wettbewerbsfähig – und ohne schnellen, flächendeckenden Umbau auf klimafreundliche Prozesse verliert sie ihre Zukunft. Bis spätestens 2035 erreichen die klassischen Koks-Hochöfen in Deutschland und Europa ihr technisches Lebensende. Ihr Ersatz steht fest: CO2-arme Direktreduktionsanlagen (DRI) mit nachgeschalteten Elektrolichtbogenöfen (EAF) sollen die Hochöfen ersetzen und Eisenerz mittels Wasserstoff zu Eisenschwamm reduzieren, der dann zu Stahl verarbeitet wird.

Zwar haben einige Produzenten bereits CO2-reduzierte Stahlsorten im Portfolio, doch die Marktnachfrage hat keine Relevanz. Der Grund ist simpel: Der Preis für grünen Stahl liegt noch deutlich über dem konventionellen. Damit gibt der Markt bislang keinen wirksamen Transformationsimpuls. Ob sich dies durch eine konsequente CO2-Bepreisung bald ändert – und ob die Entwicklung schnell genug verläuft, um die notwendige Investitionsdynamik auszulösen – ist offen. Für den nachhaltigen Umbau des deutschen Schlüsselmarkts Stahl steht weiter viel auf dem Spiel.

Eine Grundvoraussetzung für die grüne Transformation ist die Verfügbarkeit von Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen. Solange die Wasserstoffwirtschaft nicht funktioniert, bleiben die neuen DRI-Anlagen ein theoretisches Konzept. Für den grünen Wasserstoff, den die saarländische Stahlindustrie ab 2029 von einem französischen Energieversorger beziehen will, mögen die Verträge fix sein, aber die Wasserstofffabrik in Carling ist nicht fertiggestellt. In Norwegen wollte Ende 2025 das weltweit erste grüne Stahlwerk H2 Green Steel – inzwischen Stegra – an den Start, im Oktober hat die NZZ berichtet, dass das Projekt in Finanznot geraten ist; der Produktionsstart verschiebt sich frühestens auf 2027. Die Transformation im Stahl wird von heftigen Schwankungen und sprunghaften Umschlägen gebeutelt.

Während die Stahlindustrie um die Zukunft ringt und auch die Aluminiumproduktion von einer ähnlich angespannten Lage herausgefordert ist, erlebt der Holzbau einen deutlichen Aufschwung. Immer mehr Bauprojekte setzen heute bei der Suche nach klimafreundlichen Baustoffen auf den nachwachsenden Baustoff – häufig zulasten von Metall.

Erfrischend konträr dazu wirkt die Idee des Architekten Thorsten Rebbereh, der ein smartes, schlüsselfertiges Musterhaus aus grünem Stahl entwickelt hat. Das Konzept stößt bei privaten Bauherren auf große Resonanz und zeigt, dass grüner Stahl im Bauwesen Marktchancen eröffnen kann. Mit einem Bericht über das neue Geschäftsmodell beginnt unser Sonderteil Nachhaltigkeit.

Fazit

Nur wenn Energieversorgung, Wasserstoffwirtschaft und Marktanreize zusammenwirken, kann die Branche den Schritt in die Klimaneutralität schaffen, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Dabei wird entscheidend sein, ob sich der grüne Stahl nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch und gestalterisch als Baustoff behaupten kann.

Es grüßt Sie,

Stefanie Manger

Chefredakteurin